補助犬と社会の関わりについて考える「補助犬フォーラム2025」が3月7日に開催されました。PBJも取材に訪れ、実際に講演や体験談を聞いてきました。

「補助犬フォーラム」は、視覚障害者、聴覚障害者、肢体不自由者をサポートする補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の普及と理解を深めるために開催されるイベントです。

今年は公益財団法人日本補助犬協会(以下補助犬協会)と東京大学大学院教育学研究科が「補助犬との協働で拓く共生社会」をテーマとした社会連携講座を開設したことを背景に開催されました。会場はスタートから立ち見が出るほどの満席。聴導犬や盲導犬、介助犬と一緒に参加されている姿も見られました。

多様性社会に補助犬がもたらす「受け入れる、生かし合う」可能性

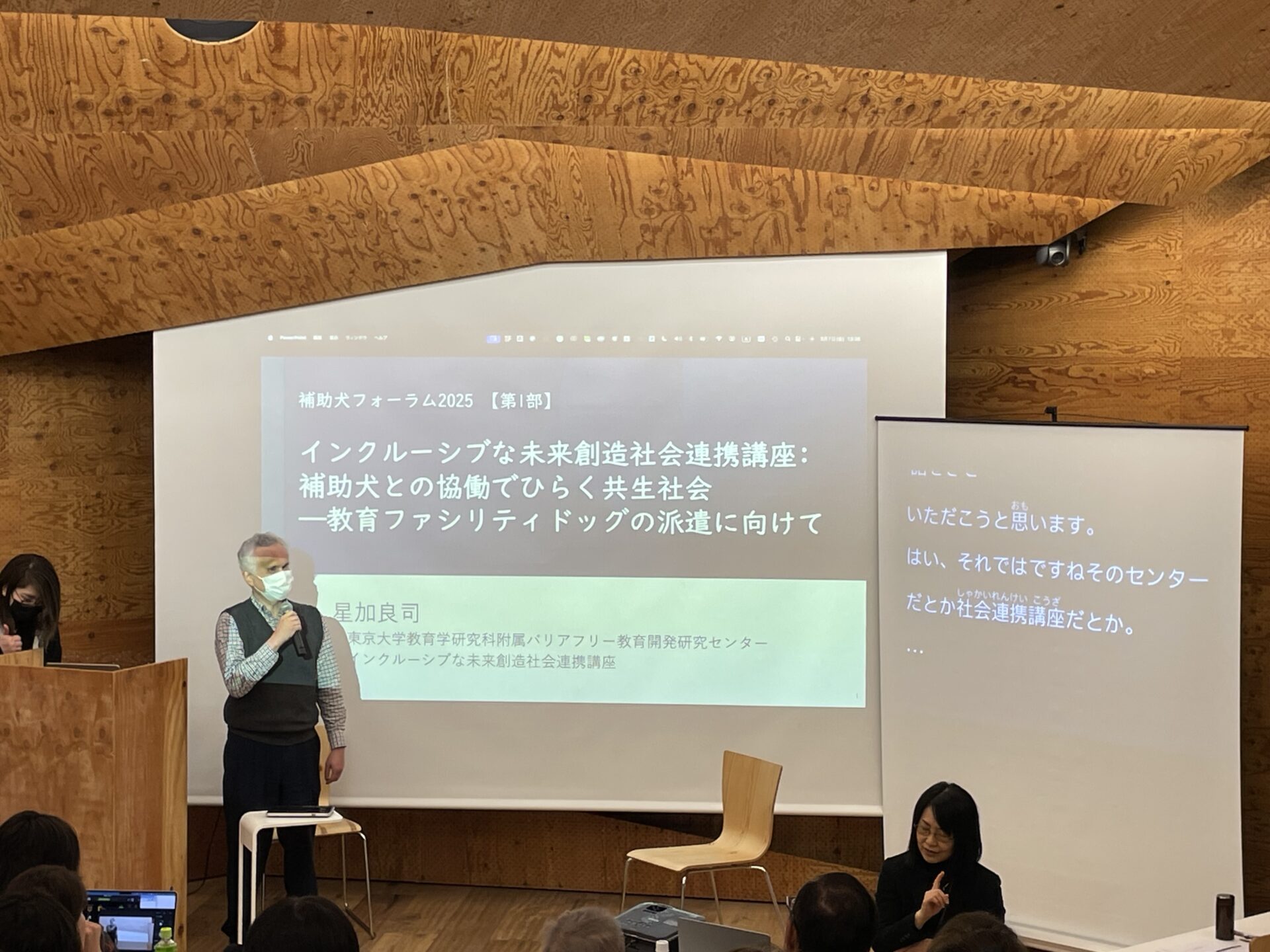

フォーラムは二部構成となっており、第一部では、東京大学大学院教育学研究科附属バリアフリー教育開発研究センター教授の星加良司氏が「インクルーシブな未来創造社会連携講座~補助犬との協働でひらく共生社会~」をテーマに講演を行いました。

そもそも「インクルーシブ」とは何かについて丁寧に解説があり、「違っている人同士が関わり合っていく中で大きく3つの対処方法がある。消去、棲み分け、もう一つが多様な人々が尊重され、活躍できる状態=インクルージョン」と述べました。

また、言語という手法に頼らないなど「犬」を活用したインクルージョンの実践として、東京大学教育学部附属中等教育学校で「教育ファシリティドッグ」の導入が行われていることが紹介されました。ファシリティドッグとは、病院や教育機関などの施設で人々の精神的・身体的ケアを行う犬のこと。近年その活用が注目され、補助犬協会では様々なファシリティドッグの可能性を提唱しています。

知っておきたい、社会課題解決に活躍するファシリティドッグの存在

第二部では、補助犬協会 代表理事の朴善子氏が「教育ファシリティドッグ、医療ファシリティドッグ、自閉症児支援犬」という3つのファシリティドッグについて講演を行いました。

学校や教育機関において、児童の情緒的な安定や社会性の向上を目的として活動する教育ファシリティドッグ。病院や医療施設で患者さんの不安を和らげたり、痛みやストレスを軽減したりする医療ファシリティドッグ。そして自閉症スペクトラム障害(ASD)を持つ子どもとその家族をサポートし、子どもの安全確保や社会化を促進する役割を果たす自閉症児支援犬。実際に補助犬として活躍する犬たちもステージに上がり、動いたりフセをしたりと朴さんの説明に合わせ上手に実演をしていました。

印象的だったのは自閉症の子どもを持つ保護者の体験談でした。筆者が直接取材した保護者の方は、赤ちゃんから成長するに連れ、他者に全く興味を示さない我が子の状態に気づき、補助犬協会に相談したのがきっかけと話します。「月に1〜2回の定期的なケアを2年続けています。

最初は犬にも興味を示さず、自分の世界で遊んでいるだけでしたが、時間をかけて犬と関わることができるようになり、目を合わせたり、興味を持つようになりました」。涙ぐみながら語るその姿から、補助犬が単なる「サポート動物」ではなく、心の豊かさや成長を生み出す大きな存在であることが伝わってきました。

ペットとしてだけでない、犬の持つ力

このフォーラムを通じて、犬はペットとしてだけでなく、社会課題の解決やこれからの多様性の時代に欠かせない役割を持っていることを改めて実感しました。また、自閉症の子どもと支援犬の様子を聞いてみると、犬と人間(子ども)は「動物同士」。本能で対峙しながらも、互いへの興味や優しさで物理的にも気持ちも距離を縮め、時間をかけて心が安定していく−。補助犬の持つ役割ともたらす温かい成果に、改めてこうした活動を周知させる意義を感じました。

取材/記事:小川類(Pet Biz JAPAN編集長)